认识你的肩膀(三):直立人的囧境——肩峰撞击

在人类进化历程中,直立行走无疑是一个重大的里程碑。然而,这一转变也给我们的身体带来了一些意想不到的 “小麻烦”,肩峰撞击就是其中之一。

伏笔:直立人需要更多的抬臂能力

随着从四肢着地逐渐演变为直立行走,负责抬起手臂的三角肌越来越大,与黑猩猩相比,人类三角肌前束的相对比例增加了一倍多。为了拮抗越来越大的三角肌,位于肩胛骨后下方的冈下肌和小圆肌也在努力增大,相应肩胛骨的冈下窝越来越高,这就是肩胛骨指数的演化过程。

隐患:拮抗上抬的小肌群仍不完美

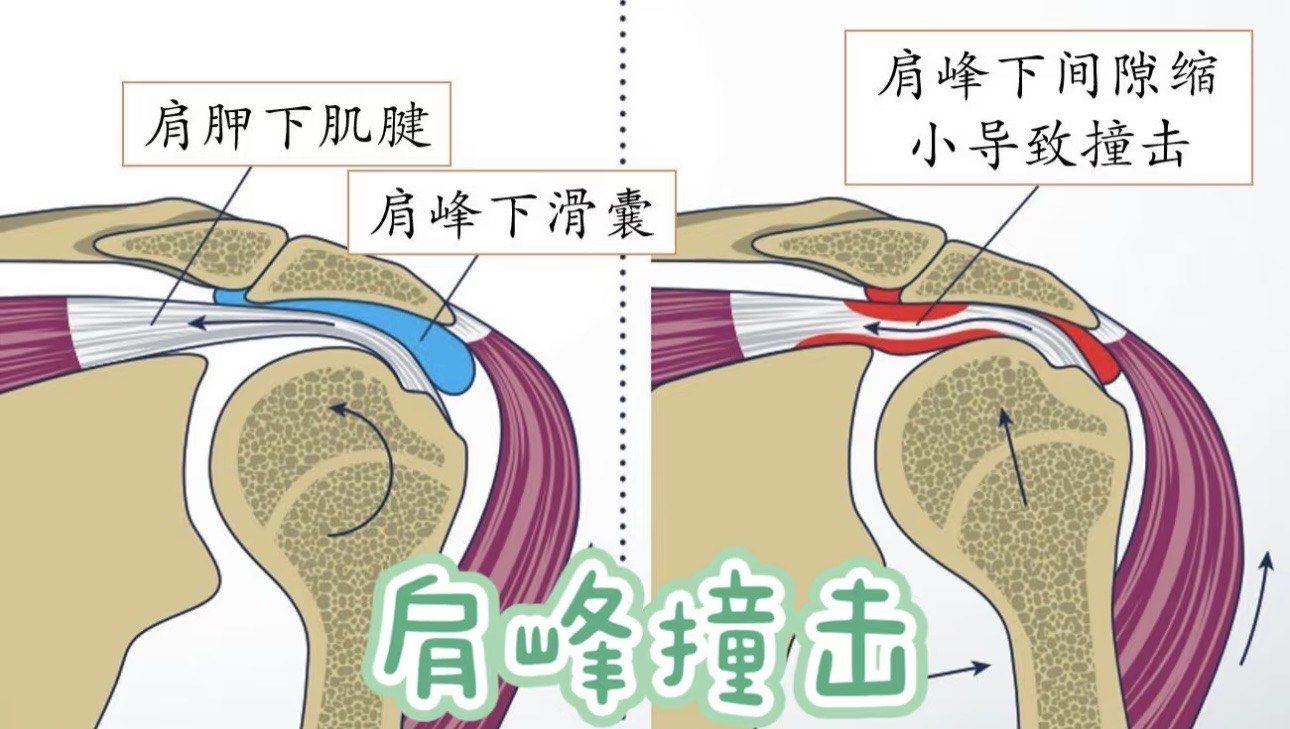

研究表明,人类在上举过肩、尤其是长期过肩运动中,冈下肌和小圆肌很容易达到百分之百的满负荷。与其他灵长类动物基本稳定在40%左右的稳态相比,处于相对脆弱和容易受伤的临界状态。当冈下/小圆肌群乏力、劳损时,不能对抗三角肌的拉力,肩峰下撞击就发生了。

陷阱:越“弱”越撞,越撞越“弱”

肩峰撞击的疼痛会抑制冈上肌和冈下肌,陷入无力--撞击--更无力--更撞击的恶性循环。肩峰撞击的初期,可能只是感到肩部轻微的疼痛、酸胀,尤其是在做外展动作时。随着时间推移,如果没有得到有效干预,冈上肌或者冈下肌腱可能会出现磨损、撕裂。

撞击:肩部多种问题的“共同最终路径”

冈下/小圆的劳损机制,是肩峰撞击的原理之一。其他诸如盂肱关节深层软组织损伤、关节囊黏连、肩胛下肌损伤、肩胛骨运动障碍都会不同程度的影响上下力偶、破坏肱骨头的运动轨迹,造成肩峰撞击。

只看到撞击,只看到冈上肌损伤,只处理冈上肌损伤,而忽视了患者产生撞击的原因,治疗很容易陷入扬汤止沸,甚至饮鸩止渴。